日本語教師は国家資格になる?

2020年5月15日(金)

Category:コラム

日本語教師は日本語を母語としない方に日本語を教える仕事です。

日本語教師には専門的な知識が求められますが、現時点で公的な資格はありません。しかし、現在、日本語教師の国家資格化が進められています。

今回は、まだ未確定な部分が多い日本語教師の国家資格化について、現段階で分かっている内容についてご紹介したいと思います。

いま、どういう状況なのか?

まずは、日本語教師の国家資格の創設に向けて、いま、どのような状況になっているのか、ということについてご紹介します。

現在の日本語教師の資格条件

現時点で日本語教師になるための公的な資格はありませんが、だれでも簡単に日本語教師になれるわけではありません。日本語教師になるためには、日本語についての正しい知識や教え方を学び、身につける必要があります。

多くの日本語学校では、文化庁が定めたガイドラインに沿って次の3つのうちのいずれかを満たしていることを日本語教師の採用条件としています。

- ・文化庁の届出が受理された420単位時間日本語教師養成講座を修了しかつ学士の学位を有する

- ・日本語教育能力検定試験に合格する

- ・大学・大学院で日本語教育を専攻し、必要な単位を取得する

どうして国家資格化が必要なのか?

実質的には、先ほどあげた要件が日本語教師の資格とされています。

すでに実質的な資格化がされているのに、どうして国家資格化が必要なのでしょうか。

文化庁の諮問機関である文化審議会・国語分科会では、日本語教師の国家資格化が必要な理由として次の点をあげています。

- ・外国人が急増し、日本語学習者が多様化していることから、専門知識を持った日本語教師が必要とされている

- ・現在の大学の日本語教師養成課程や民間の日本語教師養成研修では、養成された日本語教師の資質・能力にばらつきが生じている

- ・(本当に必要なスキルを持った)日本語教師の確保が難しい

日本に来る外国人の方々が急増し、日本語を学びたい学習者の方も多様化してきている中で、日本語を教える日本語教師は、当然ながら彼らに対応できる専門的な知識と能力が必要とされています。

しかし、現在の大学の日本語教師養成課程や民間の日本語教師養成講座は、教育内容とその質が必ずしも一定とは言えないため、日本語教師の能力にばらつきがでています。

このため、多様化する学習者に対応できる専門知識を持った日本語教師を確保することが難しい状況が続いている。これが国語分科会で認識している日本語教師の問題点です。

多様化する学習者に対応できる、専門知識と能力を持った日本語教師をより多く養成し、日本語教育の質を向上させるために、日本語教師の資格制度の創設が進められています。

どんなことが議論されている?

日本語教師の国家資格化の内容については、文化庁の諮問機関である文化審議会・国語分科会で検討がなされています。

国語分科会では、日本語教師の資格制度の枠組みとして、主に次の項目についての審議が進められています。

- ・資格の名称

- ・資格の社会的な位置付けについて

- ・資格の取得要件の設定

- ・資格の有効期限の設定 など

どう変わる?

現在、日本語教師の国家資格制度の創設に向けて、様々な内容についての審議が進められています。その内容についてもう少し具体的にご紹介していきます。

どんな名称になる?

日本語教師の国家資格の名称は、公認日本語教育の専門家として求められる資質・能力を有する、という意味合いから「公認日本語教師」とする、とされています。

国家資格の仕組みは?

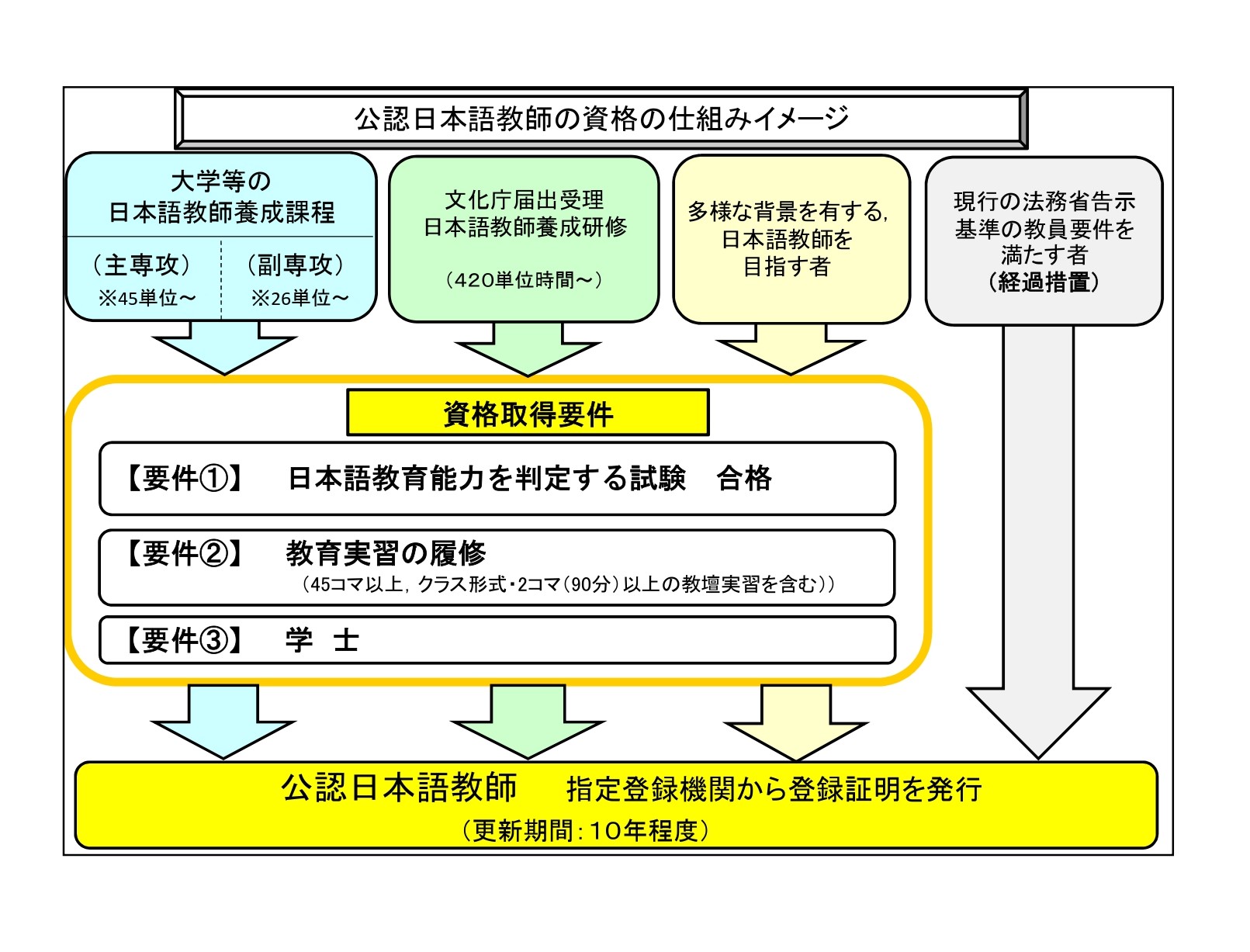

日本語教師の国家資格化に向けて、文化庁では次のような仕組みのイメージを公表しています。

日本語教師の資格の在り方について(報告)-文化審議会・国語分科会

[日本語教師の資格の仕組みのイメージ]

このイメージによれば、公認日本語教師になるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

公認日本語教師の資格を満たす3つの要件

要件1 資格試験に合格する

公認日本語教師になるためには、まず資格試験の合格が要件の1つとされています。

現在、年1回、日本語教育能力検定試験が行われていますが、この試験がそのまま国家資格の要件に必要とされる試験となるのか、新しい試験がつくられるのか、まだ詳細は明示されていません。

ただ、この資格試験は、文化庁が定めるガイドラインに基づいた知識を判定する試験であり、現在の日本語能力検定試験もこのガイドラインに沿った内容であることから、概要については大きく変わらないのではないかと考えられています。

[公認日本語教師で検討されている必須の教育内容]

| 区分 | 項目 |

| 社会・文化・地域 | (1)世界と日本の社会と文化 (2)日本の在留外国人施策 (3)多文化共生 (4)日本語教育史 (5)言語政策 (6)日本語の試験 (7)世界と日本の日本語教育事情 |

| 言語と社会 | (8)社会言語学 (9)言語政策と「ことば」 (10)コミュニケーションストラテジー (11)待遇・敬意表現 (12)言語・非言語行動 (13)多文化・多言語主義 |

| 言語と心理 | (14)談話理解 (15)言語学習 (16)習得過程 (17)学習ストラテジー (18)異文化受容・適応 (19)日本語の学習・教育の情意的側面 |

| 言語と教育 | (20)日本語教師の資質・能力 (21)日本語教育プログラムの理解と実践 (22)教室・言語環境の設定 (23)コースデザイン (24)教授法 (25)教材分析・作成・開発 (26)評価法 (27)授業計画 (28)教育実習 (29)中間言語分析 (30)授業分析・自己点検能力 (31)目的・対象別日本語教育法 (32)異文化間教育 (33)異文化コミュニケーション (34)コミュニケーション教育 (35)日本語教育とICT (36)著作権 |

| 言語 | (37)一般言語学 (38)対照言語学 (39)日本語教育のための日本語分析 (40)日本語教育のための音韻・音声体系 (41)日本語教育のための文字と表記 (42)日本語教育のための形態・語彙体系 (43)日本語教育のための文法体系 (44)日本語教育のための意味体系 (45)日本語教育のための語用論的規範 (46)受容・理解能力 (47)言語運用能力 (48)社会文化能力 (49)対人関係能力 (50)異文化調整能力 |

要件2 既定の教育実習を履修する

試験の合格に加えて、教育実習の履修も必須要件になります。

実習の概要については次のことが検討されています。

(1)教育実習の実施機関と指導時間

教育実習は,大学または文化庁届出が受理された日本語教師養成研修実施機関で行います。

大学では、「1単位以上」を必ず履修して修了する必要があります。

文化庁届出が受理された日本語教師養成研修実施機関では、45分以上を1単位時間として「45単位時間以上」履修して修了することが要件となります。

つまり、大学や大学院で日本語教育を先行している方以外は、文化庁の届出が受理された日本語教師養成研修実施機関で教育実習を履修して修了することが必要になると考えられます。

また、教育実習を実施する機関では、留学生に加えて「生活者としての外国人」や就労者、児童生徒等、海外など、日本語教師の活動分野となる多様な教育実習現場を設定するよう要請がなされています。

(2)教育実習の内容

公認日本語教師の教育実習の内容は,「養成・研修報告書」に示された指導項目に基づいて進められることとなっています。

[教育実習の指導項目]

- ・オリエンテーション

- ・授業見学

- ・授業準備

- ・模擬授業

- ・教壇実習

- ・教育実習全体の振り返り

(3)指導方法

教育実習は、原則として対面による指導を行います。

現段階でオンラインによる実習は行わないこととなっていますが、将来的には実施検討が必要とされています。

(4)教壇実習の指導時間及び対象

教壇実習は,一人当たり2単位時間の指導を下限とすることしていますが、最終的には一人で1単位時間(45分以上)の指導が行えるようにすることが望ましいとしています。

また、教壇実習の対象となる学習者は、日本語を母語としない方5名以上に対する指導を行うことが必要とされています。

このほか実習を行う教育機関に対しては、授業の形態や、活動分野別の教育実習現場を選択的に経験できるようにすること、レベル別、技能別(聞く・読む・話す・書く等)での指導力を身に付けられるよう実習内容を設定することが求められています。

要件3 学士以上の学位を有する

3つめの要件は、学士(四大卒)以上の学位を有する、という内容です。

グローバル化が進展する時代において,多様な国籍,背景,学習ニーズを持つ外国人と向き合い対応できる日本語教師には、幅広い教養と問題解決能力が必要であることから、学士以上の学位を有することを要件とすることが適当である

出典:文化審議会国語分科会 「日本語教師の資格の在り方について(報告)」

という見解が出されています。

これにより、公認日本語教師が創設されると、新たに日本語教師になるためには、四年制の大学を卒業することが条件として加わる可能性が出てきました。

資格には有効期限ができる

国家資格としての公認日本語教師には、一定の更新期間が設けられる見込みです。更新期間は10年とされており、資格の更新に当たっては、講習を受講することで期間が延長されます。

今の資格はどうなる?

それでは、すでに文化庁の届出が受理された日本語教師養成講座420時間を修了するなどして、日本語教師として活躍されている方々は、公認日本語教師が創設された後は、どのような対応をとる必要が出てくるのでしょうか。

文化審議会国語分科会の報告書によれば、日本語教師の資格とされる「現行の法務省公示基準の教員要件」を満たしている方は、公認日本語教師創設後に経過措置をとって移行させるとしています。

「日本語教育機関の告示基準」に定められた教員要件を満たす者の取扱い

出入国在留管理庁が定める「日本語教育機関の告示基準」第 1 条第 1 項第 13 号の教員要件を満たす者の取扱いについては,新たな資格となる公認日本語教師の要件を満たす者として,十分な移行期間を設け,公認日本語教師として登録を行えるようにすることが適当である。

日本語教師を目指す人が進学や就職のために公認日本語教師の資格取得に向けて準備できるよう,十分な移行期間を確保することが必要である。

出典:文化審議会国語分科会 「日本語教師の資格の在り方について(報告)」

日本語教師の国家資格化は、日本語教師の質の向上、地位向上を目的としているため、公認日本語教師創設後に、保有している既存の資格が無効になってしまうことはないでしょう。詳細はまだ明示されていませんが、これまでの資格をベースとして何らかの対応措置が取られると考えられます。

いつから変わるのか?

令和2年3月10日に開催された文化審議会・国語分科会で「公認日本語教師」に創設に関する報告書「日本語教師の資格の在り方について(報告)」が承認されました。

今後さらに詳細を検討し2020年度以降の関連法成立を目指す、としています。

法案成立には国会内で法案提出後に審議がされ、採決、法案成立となるため、年単位の期間かかることが予想されます。

法律が成立した後も法律の公布・施行までは一定の期間を有することから、公認日本語教師の制度開始は、早くても2021年度以降になるのではないでしょうか。

※【2020年11月10日】最新情報を追記しました

2020年10月21日に日本語教育推進議員連盟第 13 回総会が実施され、日本語教師の資格創設についての話し合いが行われました。

これまで国家資格化に向け要件の整備等が進められてきましたが、今回開かれた総会の中で、文化庁より「国家資格化の必要が本当にあるか」という疑問が投げかけられました。

日本語教師の国家資格化に疑問がなげかけられた理由の一つとして、文化庁は次の内容をあげています。

”日本語教師の要件を強化するのであれば、既存の法務省告示日本語教育機関の教員要件を引き上げることで措置ができる。”

(引用:日本語教育推進議員連盟 第十三回総会(2020 年 10 月 21 日)の報告

「日本語教師の資格創設及び日本語教育機関の類型化に関する検討状況」より)

日本語教師の国家資格化は現時点では不透明となっていますが、今後は日本語教師になるための要件が厳しくなることには変わりがないようです。

現行の要件で資格取得できる今のうちに、日本語教師を目指すことをオススメします。

国家資格化まで待つべき?

では、これから日本語教師の資格を取ろうと考えている方は、公認日本語教師の創設まで待つ必要があるのでしょうか。

結論から言うと、待つ必要はありません。

日本語教師になりたい方は、現行の資格取得をとって損はありません。

その理由は、公認日本語教師が創設された場合、現行の法務省公示基準の教員要件を満たす者には経過措置をとって、移行させることとされているためです。<

ゼロから日本語教師を目指すのであれば、日本語教師のスキルをトータルに学ぶことができる、文化庁への届出が受理された日本語教師養成講座420時間コースの受講をオススメします。

また、日本語教師養成講座420時間コースを選定するときは、公認日本語教師の創設の最大の要因となった「多様化する学習者に教えられる日本語教師の養成」に力を入れている講座であるか、ということをポイントとして押さえておきましょう。

まとめ

日本語教師の国家資格化について内容をまとめると、

- ・新たに創設される日本語教師の国家資格の名称は、「公認日本語教師」となる

- ・「公認日本語教師」を取るためには、3つの要件を満たす必要がある

- ・資格試験に合格

- ・既定の教育実習の履修

- ・学士(4大卒)学位を有する

- ・新たな資格には10年の有効期限が設定され、資格の継続には更新が必要になる

- ・現行の資格に対しては経過措置がとられる

- ・2020年度以降の法案を目指しているため、制度の施行は早くても2021年度以降になると考えられる

という内容になります。

また、国家資格に関する報告書の中で、「多様化する学習者」に関するワードが多用されており、留学生だけではなく、様々な日本語学習者に教えられる日本語教師が求められていることが分かります。

日本語教師養成講座420時間コースを選ぶ際は、その講座を開催している養成学校が「多様化する学習者に教えられる日本語教師を養成する」ことを重視しているかどうか、ということも今後は重要なポイントになってくるでしょう。

日本語教師になるための学習の選択肢はたくさんあります。

自分は将来どこで、どのように働きたいのか、ということを頭に置きながら自分あった養成学校、学習方法を選びましょう.

Archive

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (3)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (4)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (7)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (5)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (7)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (8)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (5)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年9月 (1)